當前,“三夏”生產正如火如荼。金黃的麥穗堆滿麥場,花生、水稻亟待播種,玉米、瓜果到了管理關鍵期。在這農事繁忙的時節,河南省科技特派員們紛紛行動,奔赴各地,將先進技術和專業知識送到田間地頭,為農業生產保駕護航,成為中原大地上一道獨特而溫暖的風景線。

水稻育秧“把脈問診”,保障插秧質量

5月21日,河南省科技特派員宋世枝研究員,信陽師范大學生命科學學院副院長彭波和李金濤博士一行4人赴光山縣晏河鄉熊畈村、周灣村開展水稻生產技術服務,指導優質粳稻機插秧開放式露天育秧。

在熊畈村百畝示范基地,農戶因播種期延后一周,加上苗床整理不平整,秧盤擺放出現偏差。宋世枝當場開出“處方”:苗床前期水層管理很關鍵,要排除苗床積水防爛根,抓緊整理大田確保適齡移栽,粳稻秧齡短,早栽才能多結穗!

在周灣村興勝合作社的育秧田里,合作社理事長易本勝展示著機械播種的壯秧:“按專家去年教‘機械播種+室內出苗+露天育秧’的方法,今年育秧質量明顯好于往年!”宋世枝承諾:“即便幫扶點轉移,‘周灣粳米’的技術服務我們管到底!”

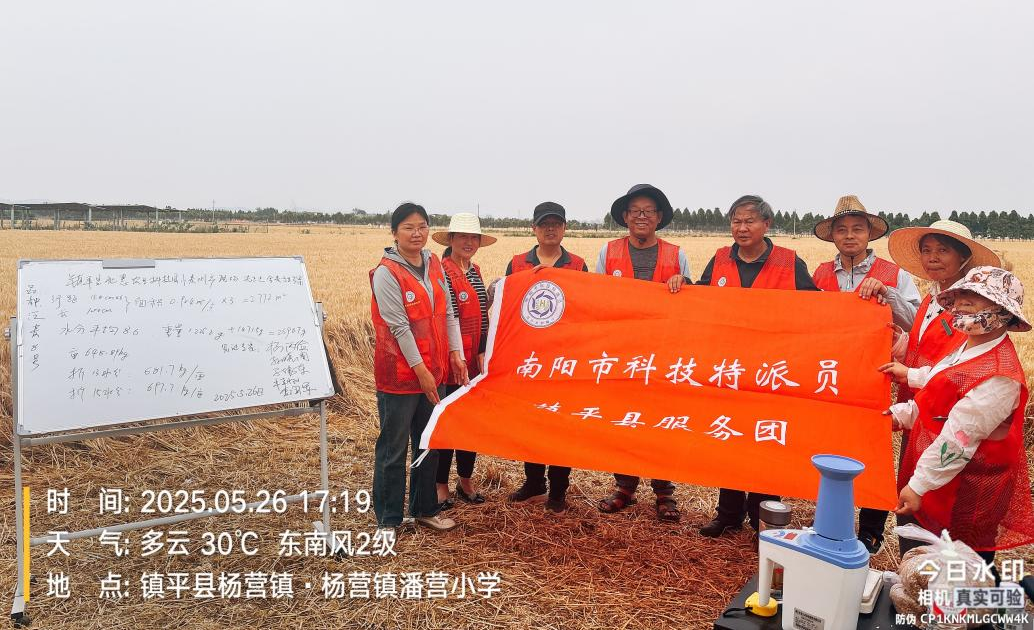

小麥高產創奇跡,科技種田顯威力

5月27日,鎮平縣賈宋鎮上辛營村的曬場上,一派豐收的熱鬧景象。老農們圍著小山似的麥堆,發出陣陣驚嘆:“活了70多歲,沒見過這么高產的麥子!”退休返鄉經營村集體土地的辛曉,滿心歡喜地將功勞歸于科技特派員楊丙儉:“小麥畝產量最低有1200斤,350畝小麥總產突破42萬斤。靠科技種地,我服氣了!”

辛曉感慨道,2022年村里整合的350畝耕地還沿襲著傳統種植模式,畝產平平。但在科技特派員線上線下的科學指導下,2024年赤霉病高發季,村集體小麥未受影響,畝產達1000斤,比周邊農戶多收400斤;秋季玉米運用化控技術抗住大風,畝產穩超1000斤。今年遭遇高溫干旱,辛曉按照楊丙儉教的“三水管理法”(越冬水、孕穗水、灌漿水)澆地,小麥畝產更是飆升至 1200 斤!此外,科技特派員進行的分品種銷售指導,讓泛麥8號作為優質酒糧,每斤能多賣5分錢!

花生播種嚴把關,夯實豐收基礎

“苗好一半收!”在麥茬花生播種的關鍵時期,5月26日至27日,河南省花生產業科技特派員服務團臧秀旺、許日升一行深入正陽縣,開展花生機械化播種技術指導。

在黃磊家庭農場,科技特派員緊盯小麥收割環節,提醒:“秸稈要及時回收,給花生騰好‘苗床’!”在程旭東農場,看到有機肥施用正忙,特派員趕忙叮囑:“腐熟不到位,蟲卵病菌跟著來!”鈺強合作社的整地現場,特派員強調:“連作地塊深耕30cm,才能斬斷病害‘病根’!”

在蘭青鄉丁卯樓村,科技特派員給正在進行花生機械化播種作業的農戶上了一場“實戰課”,手把手教農戶把控播量:“播深3~5cm,下種均勻,每畝播種花生米30~35斤,避免加大播量造成群體不合理、病害加重!”

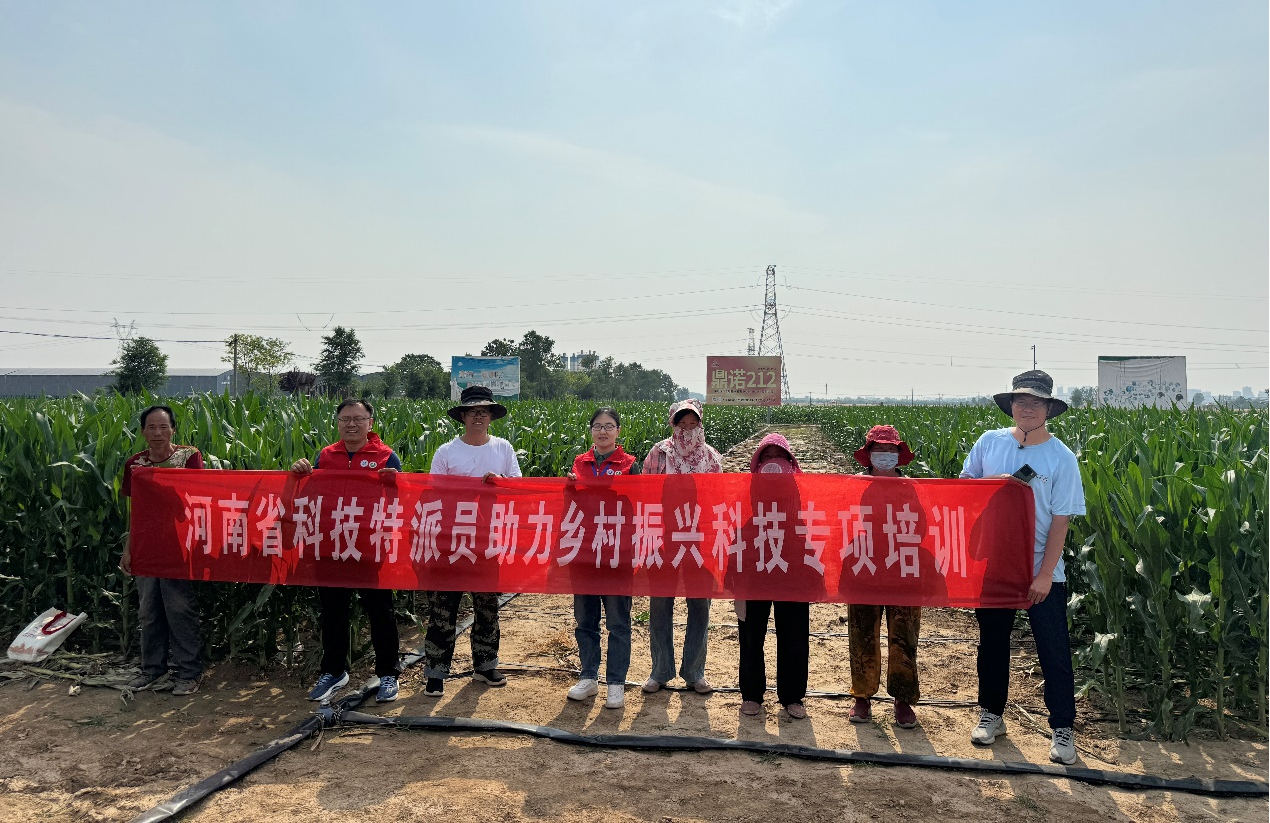

玉米產業謀升級,科技助力提質增效

五月底,中原田野上春玉米正拔節生長。5月27日,河南省科技特派員董永彬、孫娟走進長葛市,開展春播玉米產業調研和現場技術指導服務。

在鼎諾種植合作社的示范田,昔日的噴灌已升級為滴灌“黑科技”。滴灌模式下,玉米種植密度可達6000株/畝以上,畝產直沖900公斤!科技特派員與技術人員探討發現,精準水肥管理是高密度種植的“密鑰”,并現場建議優化病蟲害防控方案,還為新品種“鼎諾212”設計夏播密度試驗,全力釋放高產潛力。

在鼎研澤田公司的育種區,一場“育種加速賽”正如火如荼。科技特派員支招采用溫棚加代結合“南繁北育”,實現育種材料“一年三代”,再搭配分子標記輔助選擇技術,大幅縮短新良種選育周期。“以后咱河南玉米品種更新更快啦!”技術負責人興奮地說。

蜜瓜梨樹巧管理,精準服務促增收

5月30日,河南省農科院蜜瓜科技特派員服務團常高正團長一行5人,深入三義寨鄉、葡萄架鄉的蜜瓜棚,以“一棚一策”的精準服務,為春茬蜜瓜增收保駕護航。在賈堂基地,頭茬瓜搶收上市,二茬瓜已坐果,科技特派員蹲在地頭指導種植戶注意肥水管理;丁圪垱園區幾座瓜棚出現霜霉病和葉片干枯,服務團當場“開方”;賀村園區,科技特派員提醒農戶要根據土壤質地調整滴灌時間。

5月29日,科技特派員田桂欽到南樂縣羽佳種植專業合作社,為梨樹管理“把脈問診”。針對合作社秋月梨坐果率偏低、木栓病嚴重的問題,田桂欽分析出綠盲蝽危害與樹體中微量元素缺失兩大病因,并給出施肥、修剪等一系列解決方案,助力梨樹健康生長。

從水稻育秧到小麥收割,從花生播種到玉米育種,從蜜瓜管理到梨樹養護,河南省科技特派員們用腳步丈量土地,用技術服務農民,在“三夏”生產的關鍵節點,將科技的種子播撒在中原大地,為河南農業豐收、農民增收、鄉村振興注入源源不斷的科技動力。