河南省第十四屆人民代表大會第二次會議

代表建議、批評和意見專用紙

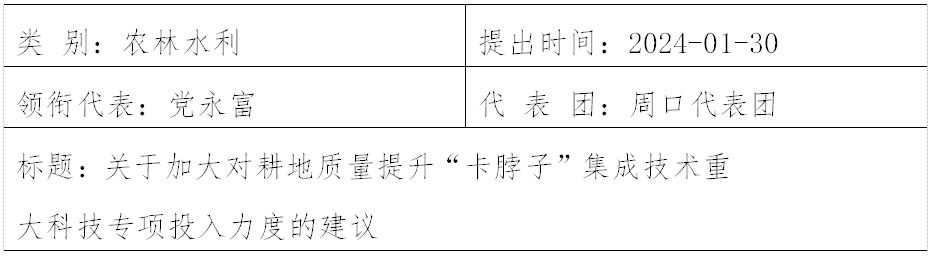

第 1010 號

關于加大對耕地質量提升“卡脖子”集成技術重大科技專項投入力度的建議

2019年3月,習近平總書記在參加十三屆全國人大二次會議河南代表團審議時指出“耕地是糧食生產的命根子。”他還曾強調“保耕地,不僅要保數量,還要提質量。建設高標準農田是一個重要抓手,要堅定不移抓下去,提高建設標準和質量,真正實現旱澇保收、高產穩產”。維護國家糧食安全,不僅要靠穩定耕地面積,也要靠不斷提升耕地質量。高標準農田建設是落實國家糧食安全戰略的重要舉措,也是實現農業強省目標的重要抓手,目的是提高農業綜合生產能力,而糧食產能的主要因素體現在耕地地力。

一、耕地質量存在的問題:一是耕地質量總體不高,中低產田面積比重過大。根據2019年農村農業部耕地質量等級情況調查報告,2019年河南省耕地質量平均等級為 4.41,屬于中等地等級。城市化進程中的“占優補劣”問題,導致了高產田面積下降,中低產田面積比重上升,目前基本農田約60%為中低產田。二是施肥結構不合理,土壤有機質含量偏低。據河南省耕地質量監測點監測,2020 年全省土壤有機質平均含量為19.2g/kg,遠遠低于全國的平均水平24.4g/kg。長期以來,為提高糧食產量,大量施用化肥,雖然達到了增產目的,卻不可避免地帶來土壤有機質含量降低的副作用。三是耕地污染日趨嚴重。不合理的過量使用化肥、農藥,由于化肥、農藥利用率不到40%,還造成農業面源污染加劇,土壤嚴重板結,也加速了生態惡化,例如全省土壤土壤酸化(pH值小于5.5)的面積約 800 多萬畝,占全省耕地總面積12288萬畝的6.51%。四是創新性集成技術不足。近年來相關科研及產品研發多數屬于單項技術的研究和應用,尤其缺少創新集成技術。單項技術解決復雜問題見效慢、周期長、效果差。

二、土壤問題呈現系統性復雜性,任何但一技術無法解決土壤問題,集成技術能克服單項技術的碎片化、不系統、效果差的弱點,見效快、周期短、事半功倍。對照《高標準農田建設 通則》中“土壤改良與培肥”內容關于土壤障礙因素消除、土壤有機質含量、保持土壤養分平衡、土壤pH值標準限控、土壤鹽堿化治理、土壤重金屬污染管控的六項具體要求,目前,我省有關土壤的農藥殘留障礙體系,生態體系退化,營養失衡體系的基礎理論研究多年無重大進展,基礎研究薄弱、土壤機理不清楚、關鍵集成技術落后;解決土壤問題的集成技術應用水平低,我省耕地質量提升綠色集成技術使用僅占已建高標準農田建設面積的10%左右,相關科學技術和產品,遠不能滿足現實需求,亟待加強。

三、建議:為落實“藏糧于地,藏糧于技”的戰略,建議如下:

建議省發改委、科技廳等有關單位依托現有省級耕地質量保育工程技術研究機構,設立耕地質量綠色集成技術重大科技專項,加大對耕地質量綠色集成技術重大科技攻關的投入支持力度,充分挖掘和發揮現有相關科研單位和企業的技術優勢,加強對耕地質量綠色集成技術的理論基礎研究和應用,以及從土壤到農產品加工產業化、信息化的關鍵技術研究。

豫科案〔2024〕23號 簽發人:張 銳

辦理結果:A

對省人大十四屆二次會議

第1010號建議的答復

黨永富代表:

您好!您提出的《關于加大對耕地質量提升“卡脖子”集成技術重大科技專項投入力度的建議》已收悉。我廳商省農業農村廳進行了認真研究,結合工作實際,現將您的建議答復如下:

耕地保護與質量提升是保障糧食安全的基礎,是糧食核心區建設的根本,更是推動鄉村振興中產業振興的根基,解決好耕地保護和地力提升問題對于我省尤為重要。近年來,河南省委、省政府高度重視耕地質量建設與保護工作,主要做了以下幾方面的工作:

一是圍繞耕地保護和地力提升,加大核心技術攻關力度。聚焦土壤改良、地力提升、減肥減施、農業面源污染等重點領域,我省先后承擔“北方集約化農區氮素面源污染發生過程與調控機制”等3項國家重點研發計劃。省級項目層面,先后立項“新型增效肥料與功能性土壤調理劑‘松土促根劑’研發及產業化”“河南主要農作物重大生物災害綠色防控及生物農藥創制”等重大科技專項3項、“農田實時高效水-肥-藥綠色協同調控關鍵技術及智能裝置研發”等省重點研發專項5項,“砂質中低產田土壤固碳與生物活性協同提高調控技術與機制”等省級科技攻關項目52項。這些項目的實施,對于減少土壤污染、提升耕地質量、促進農作物穩產增產起到了巨大的推動作用。

二是多措并舉開展退化耕地試點項目。2020 年至2022年,我省連續三年開展退化耕地治理試點項目,實施土壤酸化、鹽堿化治理,涉及治理面積 25 萬畝,通過綜合施策、分類治理,集成農藝、工程、生物等措施形成了多項科學可行的技術模式。2023年起,在葉縣實施酸化耕地治理,聚焦土壤 pH<5.5的強酸性耕地,連續3年實施面積8萬畝,綜合采取農藝、化學、生物與工程措施,探索優化3種綜合治理模式。

三是建設省級創新平臺。截至目前,我省已在土壤污染防控、監測與修復方向建設省級重點實驗室2家,分別是依托河南農業大學建設的河南省土壤污染防控與修復重點實驗室、依托河南省濟源生態環境監測中心與河南大學建設的河南省土壤重金屬污染監測與修復重點實驗室。實驗室建成后,形成了完善的土壤和植物中重金屬的全量及形態分析測試方法,建立了高效、準確的重金屬元素消解方法和分析技術,開發了土壤低擾動修復材料的生產工藝,規范了重金屬污染原位修復技術。建有“河南省土壤調理與修復工程技術研究中心”“河南省土壤退化修復工程技術研究中心”等相關省級工程技術研究中心8家,這些創新平臺在促進我省土壤污染防控與修復方面發揮了不可替代的重要作用。

下一步,我省將繼續樹立綠色發展理念,針對耕地質量保護與提升、污染修復、化肥農藥減量、有機肥替代、生物防控等技術進行攻關,加大對耕地質量綠色集成技術的科研投入支持力度,為耕地質量提升提供更多的科技支撐。

一是開展關鍵核心技術攻關。圍繞國家耕地保護和耕地質量提升現實需求,組織實施好“北方集約化農區氮素面源污染發生過程與調控機制”國家重點研發計劃部省聯動項目,同時支持省內優勢單位積極承擔相關國家項目。認真謀劃2025年度省重大科技專項、重點研發專項項目指南,凝練“一流課題”,認真組織好項目實施,推動產學研合作,為我省土壤保護與地力提升提供有力科技支撐。

二是強化創新平臺管理。按照《河南省實驗室體系建設方案》要求,聚焦引領性、區域性、應用性,圍繞提升知識創新能力、學術影響力和對我省經濟社會支撐力,“調結構、增合力、上水平、出成果”的原則,加強對現有兩家省級重點實驗室的考核評估,并開展省級重點實驗室的優化調整工作。推進相關省工程技術研究中心的建設,支持條件成熟的相關企業牽頭新建省級創新平臺,為土壤質量提升提供平臺載體支撐。

三是加大研發技術應用推廣。通過科技特派員、農技推廣站等多種渠道相結合的方式,將先進的治理方法推廣到田間地頭,為我省土壤保護與地力提升提供有力科技支撐。

四是持續開展耕地治理工作。深化酸化耕地治理示范縣建設和鹽堿地綜合利用試點工作,盡快形成規模較大、治理效果顯著、示范效應良好的酸化耕地治理先導區,形成多種可行性高的退化耕地治理技術模式。

2024年6月24日

聯系單位及電話:河南省科學技術廳 0371-65908153

聯系人:李錦輝