2022年10月13日是

第33個國際減災日

主題為“早預警、早行動”

聯合國報告顯示

過去20年全球因自然災害造成約130萬人身亡

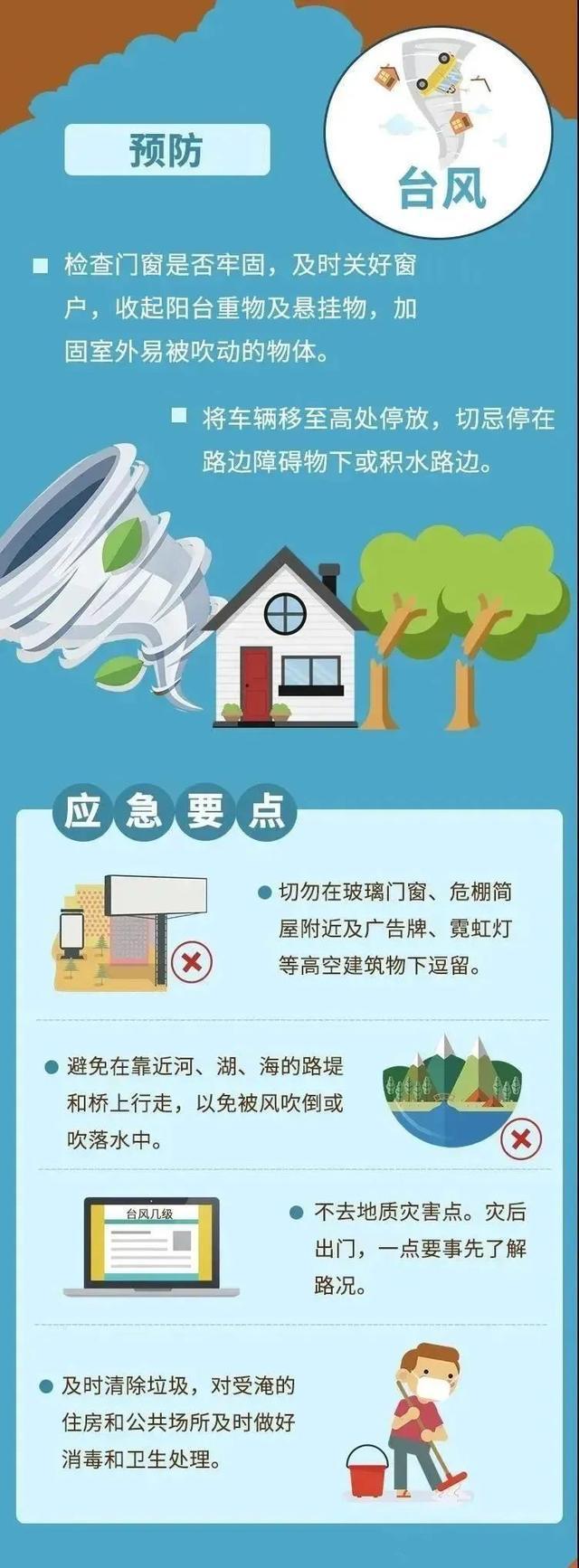

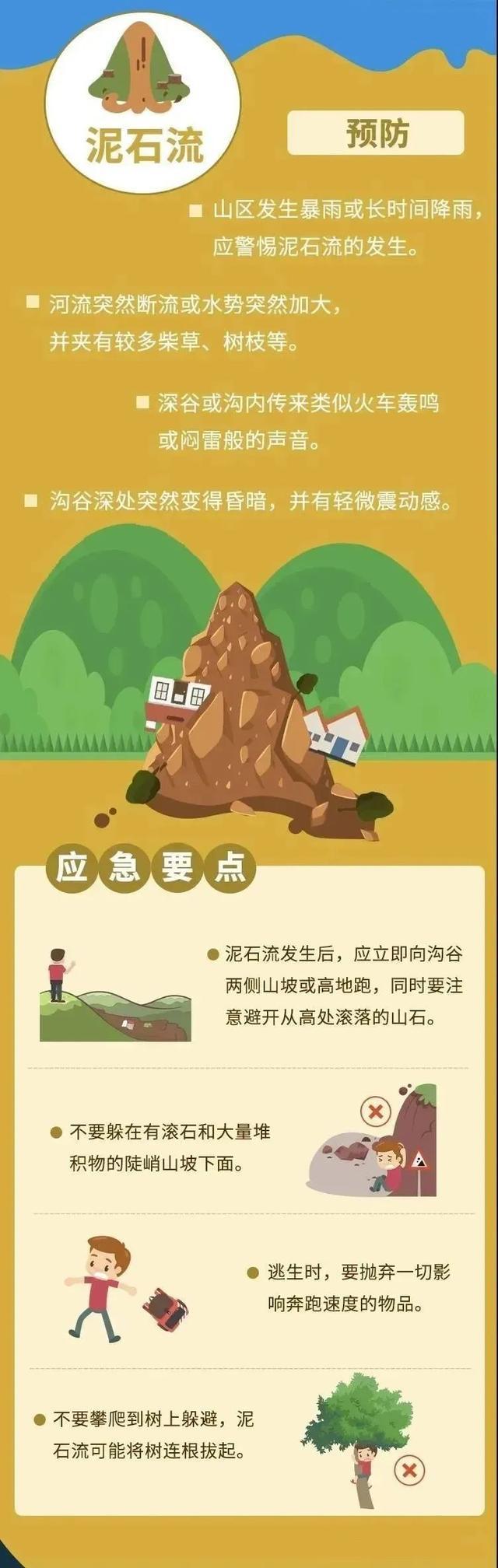

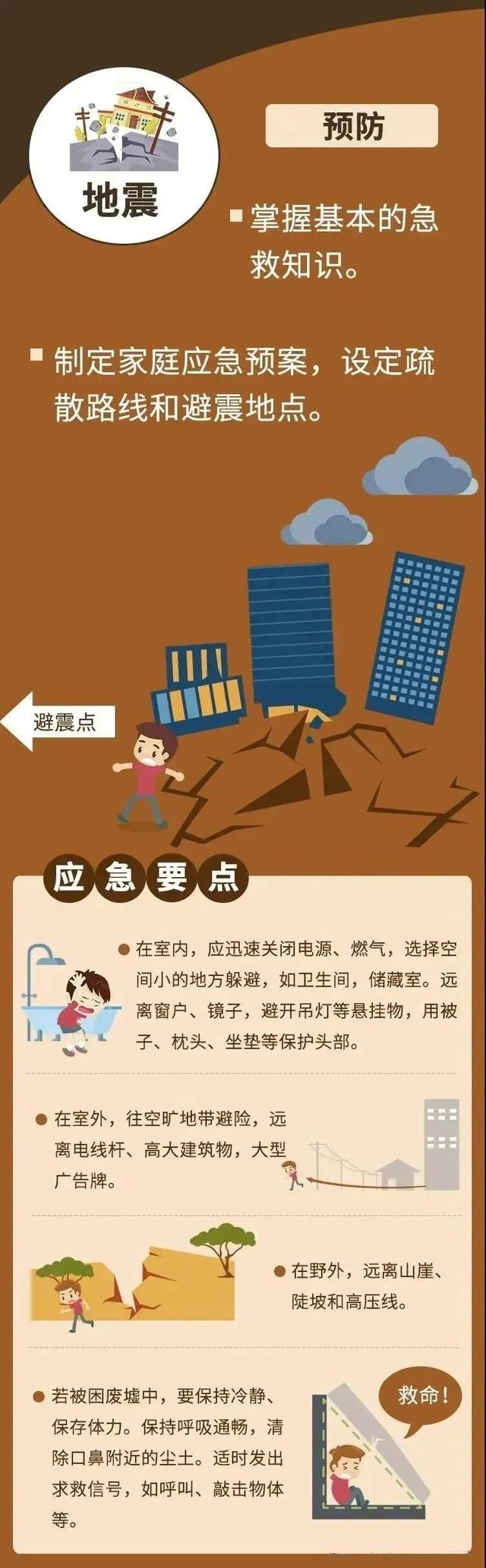

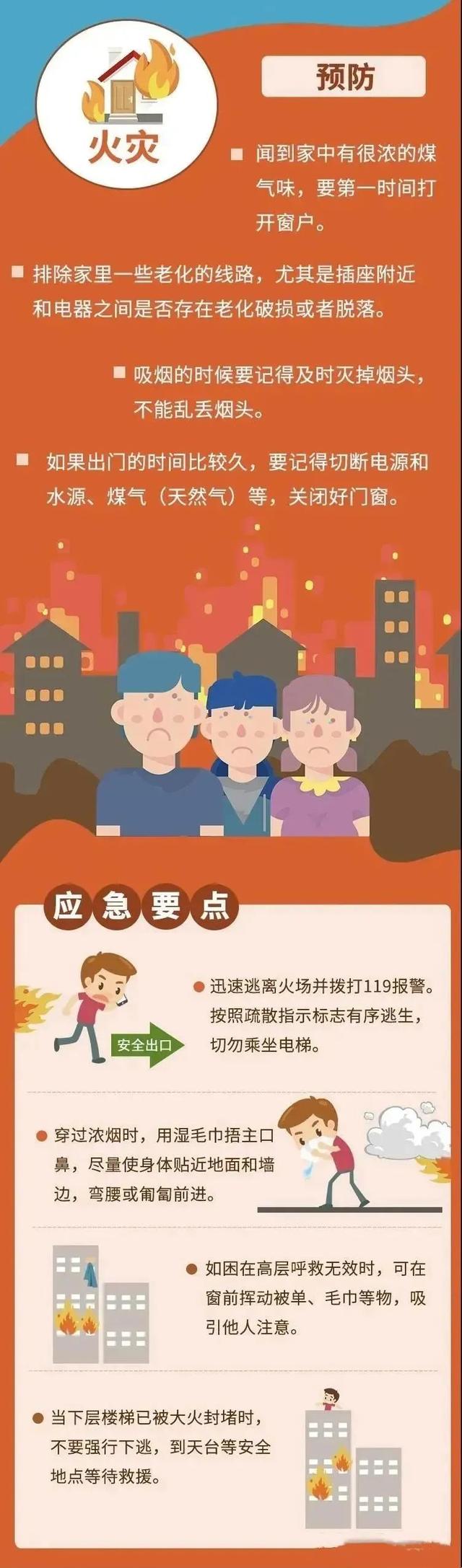

地震、臺風等自然災害隨時可能發生

多學一分自救知識

就多一份生命保障

每個人都應增強防災減災意識

提高避災自救技能

關于“國際減災日”

“國際減災日”設立 ● “國際減災日”可以追溯到1989年。 ● 此前,為促進風險意識及減災的全球性文化,聯合國大會倡議設立一個國際日。現在,每年10月13日舉行的國際減災日紀念活動,旨在贊賞全世界民眾和社區為減少遭受災害風險做出的努力,并提高他們對所面臨風險的重要性的認識。 “自然災害”含義 ● “自然災害”是指給人類生存帶來危害或損害人類生活環境的自然現象,包括干旱、高溫、低溫、寒潮、洪澇、山洪、臺風、龍卷風、火焰龍卷風、冰雹、風雹、霜凍、暴雨、暴雪、凍雨、大霧、大風、結冰、霾、霧霾、地震、海嘯、泥石流、浮塵、揚沙、沙塵暴、雷電、雷暴、球狀閃電、火山噴發等。 “自然災害”主要影響 ● 災難會帶來實質性的創傷和精神障礙。 ● 絕大多數的痛苦在災后一兩年內消失,人們能夠自我調整。 ● 由災難引起的慢性精神障礙非常少見。 ● 有些災難的整體影響可能是正面的,因為它可能會增加社會的凝聚力。 ● 災難擾亂了組織、家庭以及個體生活。 “國際減輕自然災害十年行動”目的 ● 通過一致的國際行動,特別是在發展中國家,減輕由地震、風災、海嘯、水災、土崩、火山爆發、森林大火、蚱蜢和蝗蟲、旱災和沙漠化以及其他自然災害所造成的生命財產損失和社會經濟的失調。 國際減輕自然災害十年目標 ● 增進每一國家迅速有效地減輕自然災害的影響的能力,特別注意幫助有此需要的發展中國家設立預警系統和抗災結構。 ● 考慮到各國文化和經濟情況不同,制訂利用現有科技知識的適當方針和策略。 ● 鼓勵各種科學和工藝技術致力于填補知識方面的重點空白點。 ● 通過技術援助與技術轉讓、示范項目、教育和培訓等方案來發展評價、預測和減輕自然災害的措施,并評價這些方案和效力。

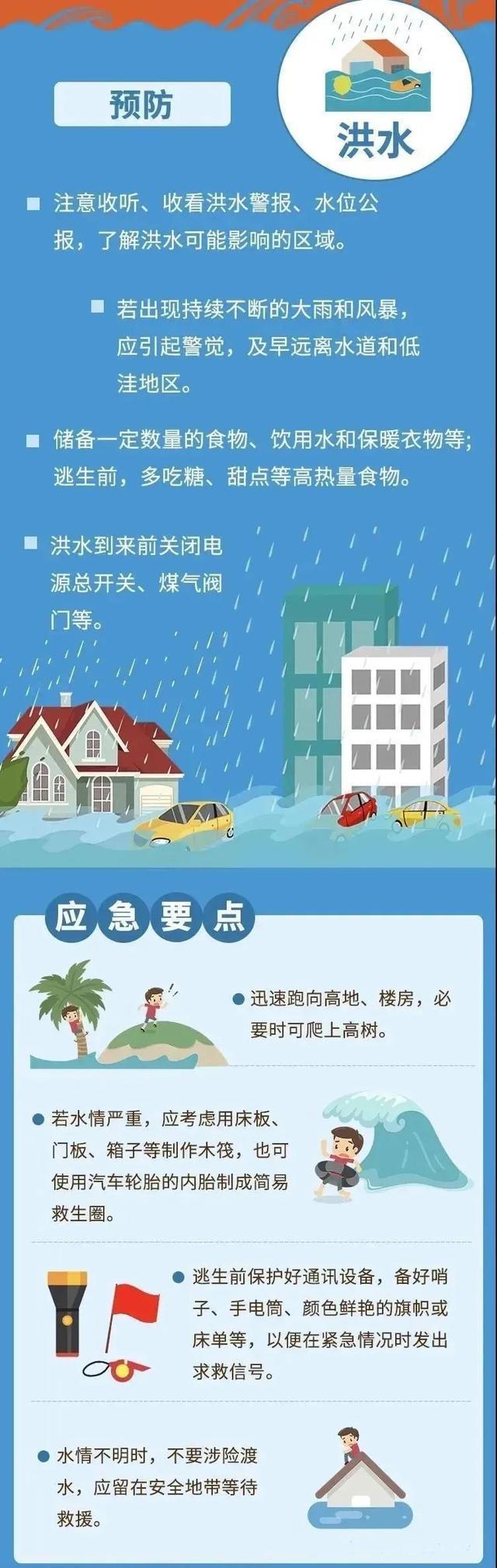

遇到災害時 我們應該怎么做?